大河流韻 岸山藏寶

大河流韻 岸山藏寶

大河流韻 岸山藏寶

—— 羅田縣大河岸鎮非物質文化、特產文化和文物遺址研述

大河岸鎮位于羅田縣域東部,總面積156平方公里,境內三面環山,中部為開闊的丘陵河畈,義水河、湯河、橫河三條水系分布其間。境內現有小㈡型以上水庫8座,大小塘堰600余口,森林覆蓋率為86.9%。這里盛產糧、棉、油、栗、桑等等,有羅田“糧倉”之稱。大河岸鎮是個物華天寶、人杰地靈、人文薈萃的好地方,秀美的山川、富饒的物產、樸實的民風孕育出豐富多彩、鮮明厚重的各類文化遺產。

一

戲曲樂舞文化

清末至民國時期,我縣境內東腔、漢戲、皮影、說書等業余演唱團體眾多。建國后,各種曲藝更為活躍。大河岸鎮的戲曲樂舞文化以“東腔戲”、“皮影戲”等非遺為主。

1

東腔戲

有一個等式是:哦嗬腔+黃陂孝感方言及音樂=楚劇,“哦嗬腔”即是東腔戲。大河岸鎮為東腔戲的重要發源地。縣志記載:東腔又名東路花鼓,俗稱“哦嗬腔”,源于本縣羅田河中上游,在“羅田畈腔”及民歌小調的基礎上形成,并吸收了高腔的聲腔和部分劇目,為本縣流傳最廣的地方戲劇之一。演唱時不用絲弦,只用人聲幫腔和鼓伴奏。東腔形成于清代乾隆嘉慶年間,二百多年在本縣相傳不絕,興盛時期班社甚多,名角畢列,許多地方出現“三里五臺”、“臺上唱臺下和”的景象,并先后流傳至英山、麻城、黃岡、浠水、蘄春等地。清末和民國時期,較有名的東腔班社有白廟河楓樹鋪黃繼清班、大河岸的李明發班、鄧國良班。東腔劇目除吸收了部分高腔劇目外,也移植其他劇種劇目,但在結構和表演方法上都有其自身的特點,其主要特點是大量吸收民歌小調,將小調內容分別插入劇本里,渾然一體,別有情趣。東腔劇目有“三十六大本、七十二小出”之說,但實際數目則超出數倍。1956年縣文化科召開藝人座談會,組織挖掘劇目300多個,整理出270多個,小調480多個。其中很多是搜集于大河岸鎮。

2

串堂

串堂又叫“圍鼓”,主要是唱彈腔(漢戲),演唱時,中央擺三張桌子,掛上布圍,正面坐著樂隊,演唱者圍著樂隊,桌上豎一寫著戲名的牌子,唱完一出換一個牌子。劇中人物分角色演唱,有的一人唱幾個角色。串堂為常設戲曲組織,屬業余性質,基本不串鄉,除本地有名望的人家婚喪喜慶請出演唱外,一般都在駐地活動,且不售票,其觀眾主要是當地中、上層人物。民國年間,大河岸高廟戲班“繼新堂”在本縣較為有名,常上演的有《白蛇傳》、《陳世美》、《打鼓罵曹》、《寶蓮燈》等劇目。上世紀五六十年代后便無人傳承下來。

3

皮影戲

皮影戲又名“影子戲”,皮影以牛皮雕形,彩色妝飾,身高尺余,雙手指、頸后和腳上均系有竹簽。演出時,在長條桌上豎起約一米見方的白紗幕,幕內點燃油燈,操縱者手執皮影竹簽,使皮影身貼紗幕進行“表演”,演唱者和樂隊在幕后配音,觀眾在幕前觀賞、建國前,本縣皮影戲以唱戲劇為主,也唱東腔,演出常與東腔班合并,通常是下午唱東腔,夜晚唱皮影戲,名曰“兩開鑼”,當年大河岸李明發班較為出名。

4

畈腔、勞動號子

畈腔是一種多調式民歌,發源于本縣義水河中上游(含大河岸)。因適合田間作業時歌唱,故名畈腔,以“歌兒”、“掙音”、“盤腔”三大類組成。吐詞用羅田方言,發音用小嗓(喉部發音)。其曲調高亢嘹亮,節拍自由悠揚,最高音可達小組字“5”音。演唱時最少要二人以上,一人提牌子(領唱),一人打背弓(接腔),所有人拗蔸兒(齊聲唱和)。

勞動號子是勞動者勞作時所喊唱之歌曲,多為喊唱相兼,故名。本縣流行的有榨油號子、打石號子、打夯號子。民清時期白蓮河、義水河、新昌河流域還有拉纖號子。大河岸是義水河上的重要碼頭,拉纖的、放排的勞工很多,所以這里拉纖號子非常流行。勞動號子曲調較單一,節奏明快,即便小調入號也唱得鏗鏘有力,音調既有低沉、亦有高亢,唱詞豐富,有民歌小調、戲文、故事,也有即興創作。

插秧鑼鼓是舊時插秧時節,主人請專人敲鑼打鼓唱山歌,以為助興,提高效率。唱的是山歌歌詞,也有即興創作,曲調較多,歌唱時,插秧者不時接音,并附以哦嗬聲增添氣氛。建國后,此種活動少見。

5

民間音樂、歌舞

民間音樂有打擊樂、管弦樂、絲弦鑼鼓、道場音樂、佛教音樂。民間歌舞有獅子舞、龍燈舞、采蓮船、蚌舞、大頭舞、蓮湘等等。

二

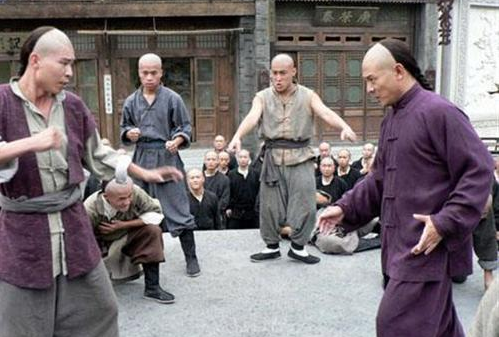

民間武術,美術

大河岸鎮民間有習武之風,武士眾多。進士河在明、清兩代便出武舉人三名;清末將軍趙連科滿門武將;清末武術家王枝干會拳術,猶善輕功,能站在篾席上渡江,鞋襪不濕,篾席不沉,名震江淮大地。

美術方面:民國年間,古樓沖王叔言先生,執教美術,不僅善國畫,而且對油畫、燙畫、炭墨畫、水粉畫都有造詣,所畫山水、人物、花鳥、魚蟲都栩栩如生,其燙畫遠銷德國。

三

特產文化

大河岸鎮物產豐富。所謂羅田三寶——蠶吐絲、蜂釀蜜、樹結油,還有著名的“三大貢品”:羅豬、羅米、羅桔梗,以及板栗、藥材等,大河岸鎮不僅全有,而且有的只出在大河岸。

1

羅豬

羅田豬肉因食用時味鮮美醇厚,歷史上曾作為貢品進貢過朝廷,因而定名為“羅豬”。特色:身短、頭小、蹄細、毛純黑,一般體重在100公斤左右。飼養方法:單戶飼養、熟食精喂、單個圈養或放養。一般每戶每年飼養一頭至兩頭。加工:豬宰殺后,其后腿用松煙熏烤至赭紅色,俗稱“松煙香腿”。食用時其色、香、味俱佳。

2

“羅米”

“羅米”是本縣出產的一種紅色大米,因歷史上曾作貢品貢獻過朝廷,遂定名為“羅米”。“羅米”的產地在大河岸花銀巖的一個山沖,海拔高度約500米,總面積4至5畝。為一季中稻,生長期長,一般于農歷四月上旬浸種育苗,五月中旬栽插,八月底成熟收獲。禾高83至100厘米。需肥量少,抗病蟲能力強,平均畝產150至200公斤左右。“羅米”外殼與常規稻相同。去掉谷殼,米粒成緋紅色,去掉米皮后,變為肉紅色。不易碎,有油光,其蛋白質含量高于一般大米。該米熬粥,糍而不粘;煮飯,松柔可口,有獨特的清香味。

3

“羅桔梗”

桔梗是本縣名貴藥材之一,主要產于大河岸的湯河、城關的石源河及縣北山區。所產桔梗根條粗壯,肉層肥厚,藥用效果優于一般桔梗,故中藥界素有“羅梗”之說。

4

板栗

本縣板栗在春秋、戰國以前即開始有人工種植。品種多,色味獨特。羅田板栗果仁中含淀粉、蛋白質、脂肪、鈣、磷、鐵以及維生素A、B、C、B2等物質。所含蛋白質比大米高30%,脂肪比大米高20倍。板栗分布于全縣各地,以大河岸、北豐、平湖、河鋪、大崎、勝利為主產區,而數大河岸品種最多、產量最高。有深刺大板栗、大果中遲栗、中果中遲栗、羊毛栗、六月苞、烏殼栗、中果早栗、中遲栗等。

四

文物遺址遺跡

大河岸鎮古文化遺址遺跡豐富,自原始社會新石器時代至民國時期,時間跨度達六千多年,共計34處,分別為:位于滾石坳村民國國學大師王葆心墓(省級文保單位),北宋祖孫三代燕國公王世規墓、樞密副使王韶墓、寧遠軍節度使王厚墓,新石器時代的走馬崗遺址;南家山村清代的鑍祖祠、趙氏祠、巴圖魯將軍趙連科祖墓、撞鼓巖寨遺址;月山廟村清代的王員舞墓,明代的王榮夫婦墓,宋代的王舉正墓;羅家咀村西周時期的烏龜籠遺址、團山垴遺址,新石器時代的羅家鋪遺址;汪家咀村新石器時代的郭家咀遺址,清代的熊弟均夫婦墓;雷家塆村新石器時代、西周時期的胡家塆遺址,清代葉氏祠;柏堂塆村明代的劉應春墓,西周時期的牛王廟遺址,清代的姚氏宅、西沖塆橋;湯河村新石器時代、西周時期的倉庫崗遺址和時代待定的姚家咀墓地;閔家河村商、周時期的船形嘴遺址,明代的望英寨遺址,周代的苦求塆遺址;楓樹塆村明代醫圣萬密齋墓(省級文保單位);許家山村新石器時代、西周時期的老鸛窩遺址、商周時期的馮家灣遺址;花銀巖村明代的銀花巖遺址;黃泥咀村新石器時代的大學塝遺址;許家畈村商、周時期的馮家塆遺址。全縣七個“省級重點文物保護單位》,大河岸便有兩個。豐富的文物遺址遺跡更是大河鎮文化底蘊深厚、歷史淵遠流長的有力佐證。

(本文部分內容搜集于《羅田縣志》1998版,《羅田非物質文化遺產精選》、《羅田文物遺址遺跡“三普”資料》)。

編后:為推動我縣文旅事業跨越發展,羅田文化和旅游局首屆領導班子開拓創新,奮發有為,堅持科學布局,統籌推進,在鳳山、大河岸、九資河、勝利、河鋪、三里畈等五個鄉鎮分別打造“文旅綜合服務中心”,形成“一主五副”格局,實現文旅公共服務體系的以點帶面,全面鋪開。

本文以“大河流韻,岸山藏寶”為題,對大河岸鎮非物質文化、特產文化和文物遺址風貌等進行了深入的研究和闡述,資料詳實,底蘊深厚,不僅對挖掘和傳承我縣非物質文化起到了積極作用,更對我縣打造文旅綜合服務體系提供了支撐,豐富了內涵。

保護文物遺產刻不容緩,傳承華夏文明不遺余力。

讓文化遺產完整無缺,讓中華文明源遠流長。

完

文字:文物和非遺保護股 羅鋒

編輯:朱誠 編審:彭國留 監審:史偉

喜歡本文

就點個“在看”啦

精選留言

用戶設置不下載評論

- 上一篇: 世界讀書日 閱讀,讓羅田書香滿城

- 下一篇: 黃岡:張靜靜,我們送送你!